written by you sakana.

香川県宇多津町は、瀬戸大橋の袂(たもと)に位置する香川県で一番小さな町です。

古代から港町として発展し、現代でも「古街(こまち / co-machi)」と呼ばれるエリアには多くの町家や寺社が残っています。2024年7月30日、うたづの町家とおひなさん実行委員会 町家部会さんの企画で、宇多津の古街の町家を見学させていただきました。見学させていただいた町家はこちら。ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

- 前川家(まえかわけ / 三角邸と一体だった町家)

- 久住家(くすみけ / 町家の中でも大型の商家)

- 塩田家(しおたけ / 奥に続く廊下のように長い土間が残っている町家)

- 古街の家(こまちのいえ / 泊まることのできる古街の家)

今回は、歴史のある町、宇多津でいまも暮らし住み継がれている主にこの3つの町家を訪れたので、ご紹介したいと思います。

Utazu Town, the smallest town in Kagawa Prefecture, sits at the foot of the Seto Ohashi Bridge. Since ancient times, it has flourished as a port town, and even today, the historic district known as “Co-machi” (古街, Komachi) retains many traditional townhouses (machiya) and temples.

On July 30, 2024, the Utazu Machiya and Hina Doll Festival Committee’s Machiya Division organized a guided tour of Utazu’s machiya, allowing visitors to explore these historic buildings.

Featured Machiya on the Tour

Special thanks to the residents and organizers for granting us access to these remarkable townhouses:

- Maekawa House (前川家)– Once connected to the Sankaku Residence

- Kusumi House (久住家)– A large commercial machiya

- Shiota House (塩田家)– Known for its long, corridor-like earthen floor (doma)

- Co-machi House (古街の家)– A machiya available for lodging

This article highlights the rich history and continued legacy of Utazu’s historic district through these beautifully preserved townhouses.

倉の館三角邸(旧堺家住宅)。1928年(昭和3年)~1963年(昭和38年)まで、三角邸の北側を琴平参宮電鉄の路面電車が走っていた。堺屋の敷地は、役場南から現在のこの町家までだが、中央を線路が横切る形となった。今でもこの通りは「電車道」と呼ばれています。

こちらは、三角邸。元肥料商の接客棟です。敷地南に入母屋造2階建の東西棟、東に入母屋造銅板葺の玄関、北に入母屋造平屋建の南北棟の座敷棟が建っています。内外とも丁寧な造作の接客空間が残る建物です。国の登録有形文化財(建造物)文化庁

この辺り一帯は高松藩の米の藩蔵や、綿(わた)、砂糖の会所があり、讃岐三白の集積地でした。現在の地名「倉の前」と「三角屋根」の景観に因んで「倉の館三角邸」と名付けられました。

この敷地内にある建物は、肥料販売業で財を成した(故)堺芳太郎氏が昭和初期に接客用のお座敷として建造したものです。

純和風の一階は書院造の風格ある大広間を備え、雪見障子しつらえのお茶室もあります。二階の二つの和室にも、随所に趣向が凝らされており、総じて、贅を尽くした高価な建築材料、粋を集めた建具、調度品など目を見張るばかりです。

狭小ながらも坪の内の石組み、飛び石、灯籠、蹲(つくばい)には、日本庭園の風情が伺えます。また、建物の一隅を占める避雷針の付いた「とんがり屋根」の洋館はハイカラなステンドグラスの窓に一新され、大正ロマンを彷彿(ほうふつ)させる構えとなっています。

一階は書斎兼応接室、二階は子どもの勉強部屋とも言われ、螺旋(らせん)階段がありました。外観は「和と洋」の程よい和合を醸し、屋敷全体を囲む高い塀、閂(かんぬき)の掛かった重厚な門は、当時の堺邸の豊かさを象徴しています。

旧尋常小学校の子どもたちには「三角屋根の家」と呼ばれ、格好のお絵描きの対象となりました。1996年(平成8年)に宇多津町が購入して改修保存し、現在は文化研修の場として活用されています。(宇多津町)

Sankaku Residence (倉の館三角邸, Kura no Yakata Sankaku-tei)

Former Sakai Family Residence (旧堺家住宅)

- Built in 1928 (Shōwa 3)

- Served as a guesthouse for a fertilizer merchant

- Registered as a National Tangible Cultural Property

From 1928 to 1963, a tram from the Kotohira Sangu Railway ran along the north side of Sankaku Residence. The street is still called “Densha-michi” (電車道, Tram Road) today.

Architectural Highlights

The estate features three main buildings:

- Main Hall (Zashiki)– Traditional two-story structure with gabled roofs (irimoya-zukuri)

- Guest Entrance (Genkan)– A copper-roofed entrance hall

- Reception Hall– A single-story building with meticulously designed interiors

This area was once the center of rice storage and trade for the Takamatsu Domain, with storehouses for cotton, sugar, and rice (Sanuki Sanpaku: 讃岐三白). The name “Kura no Yakata” (倉の館, Warehouse Mansion) reflects this historical role.

Interior Features

- Tatami-lined roomswith shoin-zukuri (書院造) architecture

- Yukimi-shoji (雪見障子)sliding paper doors with removable panels for viewing the garden

- A tea roomand study

- Japanese gardenwith stone lanterns, stepping stones, and a tsukubai (蹲)

- Western-style tower (tonkari-yane)with stained glass windows, built in the Taisho Roman aesthetic

The Sakai Family was one of Utazu’s wealthiest merchants, and their prosperity is reflected in the estate’s elegant design. The house was acquired by Utazu Town in 1996 and is now used as a cultural center.

倉の館三角邸(旧堺家住宅)主屋

前川家(まえかわけ / 三角邸と一体だった町家)

白く塗られた虫籠窓で、しっかりとつくられたつし二階建。明かりとりのための無双窓が残っています。

四角錐の天窓。町家は奥に長いため、室内は暗くなります。玄関にスライドしてあかりを取り入れる無双窓や小間の上に天窓が設けられていました。

町家は奥に長いため、室内は暗くならないように間に中庭を設けています。奥には、中庭を挟んで座敷棟が増築されています。

宇多津の古街(こまち)エリアは、路地裏散策も楽しい。

Maekawa House (前川家)

- Originally part of Sankaku Residence

- Features traditional lighting wells (akaritori, 明かりとり)and a view of the storehouse alley (kura no machi, 倉の町)

- Built in the Meiji period

This machiya is notable for its tsushi-nikai (厨子二階) architecture, a style of low-ceilinged second floors used for storage rather than living spaces. This design became common due to Edo-period restrictions on merchant homes being taller than samurai residences.

Architectural Details

- Wooden two-story structurewith gabled roof (kirizuma-zukuri) and ceramic tiles (kawara-buki)

- Mushikago-mado (虫籠窓, “insect cage windows”), a lattice-covered upper window for ventilation

- Mu-sō-mado (無双窓)sliding ventilation windows

- Akaritori skylight, allowing natural light into the long, narrow interior

Like many machiya, Maekawa House incorporates a central courtyard (nakaniwa) to improve airflow and lighting.

<久住家(くすみけ)>

主屋:桁行6間半、梁間6間 / 木造2階建て、入母屋造、本瓦葺

築年:明治20年(課税台帳)

久住家(くすみけ)。江戸時代の豪商。住宅の主屋は、広い間口の切妻造が特徴です。

基礎の花崗岩。斜めに配置しジグザグになっています。

波模様の造形。火除けの呪いの意味もあるのでしょうか。

下屋庇の両端には、商家を偲ばせるそろばんと竿をもった恵比寿大黒の切妻見返飾り鬼瓦が取付けられています。

玄関の木の扉。紐の先におもりがついていて、扉が軽くなっていて小さな力で開閉することができます。

町家の特徴で、中庭が設けられていて風が抜けるので夏でも涼しい。

道路に面した北西側に主屋、中庭をはさんで南西側に2階建の新家、南東奥に奥座敷が置かれ、これらは廊下によって繋がっています。

円形の窓の衣装が美しい。

中庭に光りが降り注ぎ、雨が降っても排水が計算されています。

木製のピアノ。

鈎型角地の商家(水主町):映画や本のコレクションに茶室。街の中央にある、サロン的な町家

木造つし2階建半切妻半入母屋造桟瓦葺き平入角屋

築年:明治期(聞き取りによる)。

間取り:1列2室型

角地の町家で、入母屋造り

米蔵を守るための鈎(かぎ)型の道。

道がまっすぐではなく、鍵型に曲がっている。外から敵が攻めにくいようにする町割りの工夫と言われています。

Kusumi House (久住家)

- Built in 1887 (Meiji 20)

- Originally owned by a wealthy Edo-period merchant

Architectural Highlights

- Large six-room machiyawith hip-and-gable roof (irimoya-zukuri)

- Zigzag granite foundation

- Wave-patterned roof tiles, believed to ward off fire

- Ebisu and Daikoku decorative ridge-end tiles (onigawara), symbolizing prosperity

The courtyard design allows cool air to circulate, keeping the home comfortable even in summer. The northeast-facing main house is connected to a secondary two-story residence and an inner tatami room via wooden hallways.

Other notable features include:

- Ornate round windows

- A wooden upright piano

- A collection of books and antiques

- A small tea room

Additionally, the L-shaped roads (kagi-gata machiwari, 鈎型町割り) were designed as defensive measures, making it harder for attackers to invade the town.

<塩田家>

塩田家。格子窓に花のある町家(倉の町)磨かれた格子窓に、季節の花が彩る。

南側の壁の内側に土間が抜けているのが特徴。

外側からは想像がつきにくいですが、土間が廊下のように奥の方にずっと続いています。途中に中庭があります。

みんなで1列になって見学すると行き違いが難しいので順番に見学させていただきました。

壁にかけられているのは着物の洗濯に使っていた張り板(はりいた)。

Shiota House (塩田家)

- Built in the Meiji period

- Features an extensive corridor-like doma (earthen floor space)

This machiya is distinguished by its long, narrow layout, with a continuous corridor-like doma leading toward a central courtyard.

Key features:

- Lattice windows (kōshi-mado)adorned with seasonal flowers

- Hanging wooden boards (hari-ita)once used for washing kimono fabric

Visitors had to line up in a single row to pass through the narrow corridor, highlighting the unique spatial organization of traditional townhouses.

<古街の家>

最後は古街の家に戻ってきて、改めて建物のつくりなどを見学させていただきました。

参考:宇多津 古街の家 -町家宿泊- – 宇多津の歴史と今に浸る滞在を、 「古街の家」で。

Co-machi House (古街の家)

- Offers machiya-style lodging

- Originally built in 1868 (Meiji 1)

Two Distinct Buildings

- Rinsui (臨水)– A black-plastered townhouse with hip-and-gable roofing

- Sezan (背山)– A Western-influenced Taisho-era building, featuring light green mortar walls and European-style detailing

While the core structure follows traditional Japanese machiya design, the Western elements reflect the evolving architectural trends of the early 20th century.

古街の家。明治元年建造の町家「臨水(りんすい)」。黒漆喰の外壁で、角地に立つこの町家は、宇多津の歴史的建築様式の特徴の一つである入母屋造で建てられています。

昭和5年の洋館風町家「背山(せざん)」。薄緑色のモルタル仕上げのシンプルな壁面で構成され、ディティールに西洋建築の様式が取り入れられています。基本的な構造は、日本の伝統建築である町家の小屋組。

町家とは

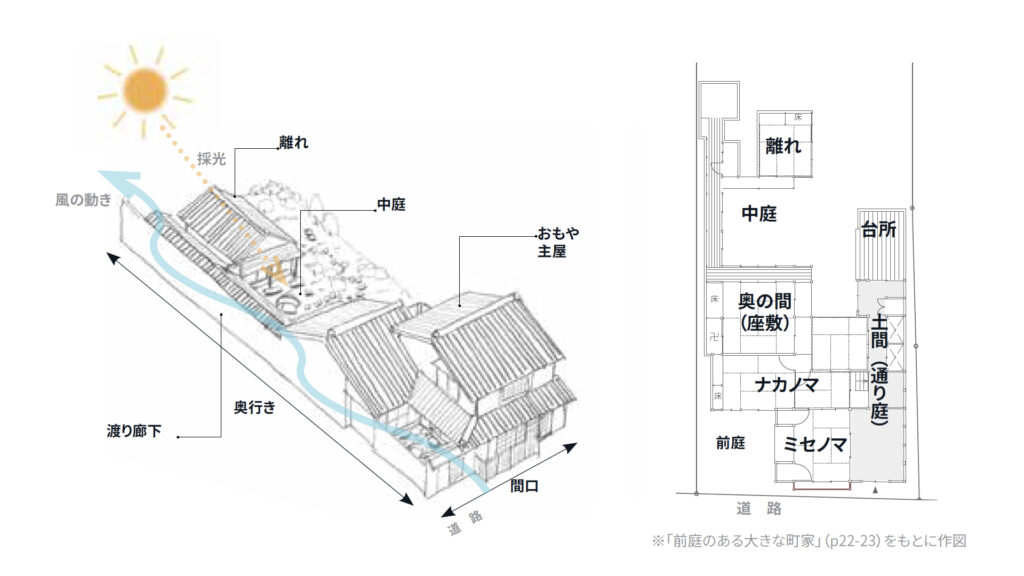

城下町、宿場町、港町などにおいて軒を接して並ぶ、商人、職人などの住居併設型の店舗を指します。通りに面して間口が狭く、奥行が長い短冊形の敷地をもち、主屋(おもや)を道沿いに構える建物。主屋は地域によって桁面を正面にする「平入」(ひらいり)と妻面を正面にする「妻入」(つまいり)とがあります。宇多津では、平入が一般的。屋根は本瓦葺きで、間取りは一列片側土間・通り庭(通路)を設け、これに面して、オモテからミセノマ、ナカノマ、奥の間、庭、ウラには台所などの水回りを配している。オモテの公的な空間とウラのプライベートな空間を土間を通じて行き来ができる。オモテとウラとの間には中庭が設けられ、明りとりや温湿度を調整し、温度差を利用して風が通る仕組みになっている。

奥には、蔵や土蔵を設けて、防災、盗難よけにしています。二階は中二階で、海鼠(ナマコ)壁、塗り格子をつけた虫籠窓(むしこまど)が見られ、卯建(うだつ、火災除け)を設けている家もある。外と屋内との間に連子窓・格子窓が設けられ、凝った持ち送りが設けられている。通りを歩く人や自然の気配を感じながら、層が重なり、プライバシーも守られる空間構成となっています。

宇多津の町並み

町家が約百軒ほどが数えられ、明治時代から大正時代のものが大半です。天保年間(1831年〜1845年)のものも現存しています。切妻づくりで通りに面しては平入方向に並んでいます。角地には入母屋造りが配されています。道に接して塀を立てて庭を設ける前庭があるのが、宇多津の特徴で、町家のサイズも比較的大きいです。What is a Machiya?

Machiya are traditional merchant and artisan townhouses found in castle towns, post towns, and port towns.

Characteristics of Utazu’s Machiya

- Narrow facades with deep interiors

- Two-story wooden construction

- Gabled (hirairi) roof orientation

- Earthen-floored corridors (doma)connecting public and private spaces

- Inner courtyards (nakaniwa)for airflow and natural light

- Fire-resistant features, such as namako-kabe (sea cucumber walls) and udatsu (firebreak walls)

Approximately 100 machiya remain in Utazu, most dating back to the Meiji and Taishō periods, with some from as early as the Tenpō era (1831–1845).

A Living Historic District

The Co-machi area remains a well-preserved townscape, offering visitors a glimpse into Utazu’s rich commercial and architectural heritage.

References:

- “Co-machi Scenic Heritage: The Past, Present, and Future of Machiya Living”(2021, co-machi.net)